ইউরোপীয় ইতিহাস/প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

জার্মান ঐক্য এবং ক্রমবর্ধমান জার্মান জাতীয়তাবাদের ফলে এবং অন্যান্য বিভিন্ন কারণে জার্মানি একটি "নতুন পথ" ধরার সিদ্ধান্ত নেয় যা কাইজার ২য় উইলহেল্ম তার "সূর্যের নীচে স্থান" পাওয়ার জন্য বলেছিলেন। ১৮৭১ সালের পর থেকে, জার্মানির বাণিজ্য ও শিল্প ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে, যা গ্রেট ব্রিটেনের বাণিজ্য ও শিল্পকে চ্যালেঞ্জ করতে থাকে এবং কিছু ক্ষেত্রে অতিক্রমও করে, যা তখন পর্যন্ত ইউরোপের প্রধান শিল্প জাতি ছিল। জার্মানি ও ব্রিটেনের মধ্যে একটি বহুমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে ওঠে, যা আরও তীব্র হয় যখন কখনও-কখনও যুদ্ধবিরোধী ২য় উইলহেল্ম ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং একটি শক্তিশালী সমুদ্রবাহিনী তৈরি শুরু করেন।

জার্মান শক্তির উত্থান সামাল দিতে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স কূটনৈতিকভাবে একে অপরের কাছাকাছি আসতে শুরু করে ২০ শতকের শুরুতে। এদিকে, জার্মানি জারতান্ত্রিক রাশিয়ার সাথে একটি নীরব জোট ছেড়ে দেয় এবং ১৮৭১ সালে অধিগ্রহণ করা আলসাস এবং লোরেন প্রদেশগুলির জন্য ফরাসি বিদ্বেষের মুখোমুখি হয়। "ঘেরাও" হওয়ার আশঙ্কা জার্মান নেতাদের মনে প্রবল হয়ে ওঠে। এই সব কারণ মিলে ১৯১৪ সালে যুদ্ধের সূত্রপাতের জন্য অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে।

তবে, এটা উল্লেখযোগ্য যে ইউরোপের সমস্ত শাসক পরিবারগুলি একে অপরের সাথে কোনও না কোনওভাবে সম্পর্কিত ছিল। এই কারণে অনেক ইউরোপীয় মনে করতেন যে তারা একটি পারিবারিক ব্যাপারে টেনে আনা হয়েছে এবং তাদের তা সহ্য করতে বাধ্য করা হয়েছে।

যুদ্ধের পথে

[সম্পাদনা]প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি; এর জটিলতা এবং বিভিন্ন তত্ত্বীয় কারণগুলো বিভ্রান্তির প্রধান কারণ হতে পারে। এই জটিলতার অন্যতম কারণ হলো এই যুদ্ধের উত্তেজনা দীর্ঘ সময় ধরে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা বিসমার্কের মাধ্যমে জার্মানির ঐক্যবদ্ধ হওয়া দিয়ে শুরু হয় এবং সেখান থেকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে জার্মানির ভুল পররাষ্ট্রনীতি যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটাতে ভূমিকা রেখেছিল, তবে এই অবদানের পরিমাণ বিতর্কিত।

কিছু ঐতিহাসিকরা প্রস্তাব করেন যে জার্মানি ইচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধ চেয়েছিল এবং এর সূচনা ঘটিয়েছে, অন্যরা মনে করেন যে জার্মানি সেই সময় যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। তবে, কিছু ঐতিহাসিকদের মতে, দুর্বল নেতৃত্বের কারণে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, অন্যরা যুক্তি দেন যে দুর্ঘটনাবশত ইউরোপ যুদ্ধের দিকে চলে গিয়েছিল জোট ব্যবস্থার মধ্যে উত্তেজনার কারণে। অবশেষে, কিছু ঐতিহাসিকরা বলেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপের ঐতিহাসিক বিকাশের চূড়ান্ত ফল ছিল। এই যুক্তিতে বলা হয় যে অস্ট্রিয়া এবং সার্বিয়ার মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য ছিল, রাশিয়ার পূর্বদিকে সাম্রাজ্যিক সম্প্রসারণও যুদ্ধের প্ররোচনা দেয় এবং ফ্রান্স এখনও আলসাস-লোরেন হারানোর কারণে ক্ষুব্ধ ছিল।

ইউরোপে জাতীয়তাবাদের সাধারণ উত্থান ছিল যা সংঘাতের শুরুতে বড় ভূমিকা রেখেছিল। যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে যখন তথাকথিত "ফাঁকা চেক" তৈরি হয় যখন অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সম্রাট ফ্রাঞ্জ জোসেফ জার্মান কাইজার ২য় উইলহেল্ম-এর কাছে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে জার্মান সমর্থনের জন্য একটি চিঠি পাঠান। কাইজার ২য় উইলহেল্ম-এর সাম্রাজ্যিক চ্যান্সেলর থিওবাল্ড ভন বেথম্যান-হলওয়েগ টেলিগ্রামে উত্তর দেন যে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যেকোনো পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জার্মানির উপর নির্ভর করতে পারে।

জোট ব্যবস্থা

[সম্পাদনা]একটি কারণ যা সংঘাতকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল তা হল উনিশ শতকের শেষের দিকের জোট ব্যবস্থা। বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির মধ্যে সবসময় জোট ছিল, তবে উনিশ শতকে কূটনৈতিক প্রবণতা ছিল গোপন জোট থাকা, যা রাজ্যগুলিকে প্রতিরক্ষামূলক সামরিক কর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছিল। বিসমার্ক এই জোট ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করেছিলেন, যিনি জার্মানিকে একীভূত করার প্রক্রিয়ায় শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলিকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও এই সময় জার্মানি অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়ার সাম্রাজ্যের সাথে জোট বেঁধেছিল, তবে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জোটগুলো পরিবর্তিত হয়েছিল। জার্মানি অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি এবং ইতালির সাথে জোটবদ্ধ হয়েছিল, যা "কেন্দ্রীয় শক্তি" নামে পরিচিত ছিল; একসাথে দেশগুলো "ত্রৈমিত্রি" নামে পরিচিত হয়েছিল। এদিকে, ফ্রান্স, ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের পরে মিত্র খোঁজার জন্য মরিয়া হয়ে, রাশিয়ার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিল। গ্রেট ব্রিটেনও, ক্রমবর্ধমান বিভাজিত ইউরোপীয় পরিবেশে নিজেকে বিচ্ছিন্ন অনুভব করেছিল, এবং ইউরোপের আরেকটি মহান শক্তির সাথে জোট খোঁজে। এটি ফ্রান্সের সাথে আন্তঃসম্পর্ক তৈরিতে নিয়ে আসে, যা ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার মধ্যে "ত্রৈশক্তি"তে উন্নীত হয়।

১৯১৪ সালের মধ্যে বেশিরভাগ ছোট ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো এই জোটের জালে জড়িয়ে পড়েছিল। সার্বিয়া রাশিয়ার সাথে জোট করেছিল, তার শত্রু বুলগেরিয়া জার্মানির পৃষ্ঠপোষকতা বেছে নিয়েছিল। কিছু ছোট রাষ্ট্র এই জটিল জোট ব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিল। উদাহরণস্বরূপ, বেলজিয়াম একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল, যার স্বাধীনতা ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং জার্মানির দ্বারা গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছিল।

যুদ্ধ

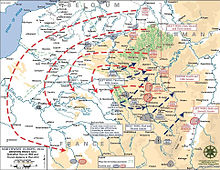

[সম্পাদনা]স্লিফেন পরিকল্পনা

[সম্পাদনা]

স্লিফেন পরিকল্পনাটি ফিল্ড মার্শাল কাউন্ট আলফ্রেড ভন স্লিফেন দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছিল, যিনি ১৮৯১ সালে প্রধান জেনারেল স্টাফের প্রধান হন এবং ১৯০৫ সালে তার পরিকল্পনা জমা দেন। দুটি ফ্রন্টের যুদ্ধের ভয়ে, যা জার্মানি প্রায় নিশ্চিত যে এটি জিততে পারবে না, এটি যুদ্ধের একটি ফ্রন্টকে দূর করার পরিকল্পনা তৈরি করে অন্য পক্ষ প্রস্তুতি নেওয়ার আগে। এই পরিকল্পনায় জার্মানির দ্রুত মোবিলাইজেশন, হল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ এবং বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে প্রবেশের কথা ছিল। স্লিফেন ডানদিকের প্রান্তে অত্যাধিক সৈন্যদের রাখা এবং শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় সৈন্যবাহিনীকে রাশিয়ার পূর্ব ফ্রন্টে অবস্থান করানোর কথা বলেন। ফরাসি হুমকিকে দ্রুত নির্মূল করা তত্ত্বগতভাবে জার্মানিকে রাশিয়ান বা ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে ভাল প্রতিরক্ষা করার সুযোগ দেবে। তবে, স্লিফেন পরিকল্পনায় ব্রিটিশদের সম্পৃক্ততা আশা করা হয়নি, অন্তত কাজ শুরু হওয়ার সময়।

১৯০৫ সালে কাউন্ট স্লিফেন আশা করেছিলেন যে তার শক্তিশালী ডানদিকের বাহিনী হল্যান্ডের মধ্য দিয়ে সমুদ্রতট বরাবর চলে যাবে। তিনি আশা করেছিলেন যে ডাচরা তাদের সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার অনুমতি দেবে। স্লিফেন জানতেন যে বেলজিয়ামের লিয়েজ দুর্গের চারপাশ দিয়ে যাওয়া এই অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে এবং দুর্গকে শুধুমাত্র ঘেরাও করে হারানো যাবে। ১৯০৬ সালে তার পদ থেকে অবসর নেন এবং তার স্থলাভিষিক্ত হন হেলমথ ভন মোল্টকে। ১৯০৭-০৮ সালে মোল্টকে পরিকল্পনাটি সামঞ্জস্য করেন, সৈন্যদের বন্টনের অনুপাত কমিয়ে, ডানদিকের প্রান্তের সংখ্যা কমিয়ে একটু প্রতিরক্ষামূলক কৌশলে রূপান্তর করেন। এছাড়াও, হল্যান্ড তাদের সীমান্ত পার হওয়ার অনুমতি দেবে না বলে বিবেচনা করে পরিকল্পনাটি এখন বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে সরাসরি অগ্রসর হওয়ার কথা বলে, তবে আশা করা হয়েছিল যে ফরাসি বাহিনী প্রথমে নিরপেক্ষ বেলজিয়ামে আক্রমণ করবে এবং মিউসে সুবিধাজনক স্থান দখল করার চেষ্টা করবে। মোল্টকের পরিবর্তিত পরিকল্পনায় লিয়েজে একটি আর্টিলারি আক্রমণ যুক্ত করা হয়। তবে এটি স্বীকৃত ছিল যে পরিকল্পনাটির কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে দ্রুত পদক্ষেপের উপর নির্ভরশীল এবং ফ্রান্সের ভূমিতে ব্রিটিশ এক্সপেডিশনারি ফোর্সকে অবতরণ করা হবে বলে বিবেচনা করা হয়েছিল।

পরিকল্পনার পরিবর্তিত রূপে বেলজিয়ামের আক্রমণকে ১৯১৪ সালের আগস্টে বাস্তবায়ন করা হয়। বেলজিয়ামের পক্ষের প্রতিরোধ এবং ব্রিটিশ এক্সপেডিশনারি ফোর্স এবং ফরাসি বাহিনী শিগগিরই প্রায়-ধ্বংসপ্রাপ্ত জার্মান বাহিনীর উপর আঘাত হানে। জার্মানির শুরুর অগ্রগতি ব্যর্থ হয় এবং মোল্টকে আক্রমণ বন্ধ করে দিয়ে স্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করে।

১৯১৪ সালের আগস্ট: যুদ্ধের সূচনা

[সম্পাদনা]২৮ জুন, ১৯১৪ সালে সারায়েভোতে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্চডিউক ফ্রানজ ফের্ডিনান্দকে হত্যা করা হয়। এর ফলে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার্মানি রাশিয়া এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৪ আগস্ট জার্মানি নিরপেক্ষ বেলজিয়াম আক্রমণ করে, যা গ্রেট ব্রিটেনকে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে প্ররোচিত করে।

শ্লিফেন পরিকল্পনার মোল্টকে ভেরিয়েশন অনুযায়ী, জার্মান বাহিনী বেলজিয়ামে প্রবেশ করে এবং লিয়েজ দুর্গ আক্রমণ করে। যদিও তারা বড় আক্রমণকারী বাহিনীকে থামাতে পারেনি, বেলজিয়ান সেনারা সাহসিকতার সাথে লড়াই করে এবং অবরোধটি ১০ দিন ধরে স্থায়ী হয়, যা জার্মানদের সময়সূচি বিঘ্নিত করে এবং ফরাসি ও ব্রিটিশ বাহিনীর সংগঠনের জন্য সময় দেয়। আগস্টের দ্বিতীয়ার্ধে, লরেন-এ একটি দ্রুত ফরাসি পাল্টা আক্রমণ জার্মান মেশিনগান ফায়ারের মুখে ব্যর্থ হয় এবং ফরাসি সেনারা বিপর্যস্ত হয়ে পিছু হটে। জার্মান বাহিনী বেলজিয়াম থেকে ফ্রান্সে প্রবেশ করে।

ফ্রান্সের সাথে তার মিত্রতা রক্ষা করে, রাশিয়ার বাহিনী আগস্টে জার্মানির পূর্ব প্রদেশ ইস্ট প্রুশিয়া আক্রমণ করে। জার্মান উচ্চ কমান্ড জেনারেল পল ভন হিন্ডেনবার্গকে প্রদেশটি রক্ষার জন্য পাঠায়। হিন্ডেনবার্গ কমান্ড গ্রহণ করে এবং টানেনবার্গের যুদ্ধে রাশিয়ানদের পরাজিত করে, যা বার্লিনে রাশিয়ান অগ্রগতির আশাকে শেষ করে।

অগাস্টের শেষ নাগাদ, জার্মান আক্রমণ প্যারিসের দিকে এগিয়ে যায়, যা উত্তর ফ্রান্সে প্রায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে। জার্মান বাহিনীর মধ্যে একটি ফাঁক সৃষ্টি হয় এবং দ্রুত অগ্রগতি তাদের ক্লান্ত করে তোলে। ফরাসিরা প্যারিস থেকে রিইনফোর্সমেন্ট পাঠায় এবং সেপ্টেম্বরে মার্ন নদীর তীরে কঠিন লড়াইয়ে জার্মানদের থামিয়ে দেয়। এই ঘটনাটি পরবর্তী চার বছর পশ্চিম ইউরোপের ফ্রন্টকে সংজ্ঞায়িত করে এমন স্থির খাতের লাইনগুলির সূচনা চিহ্নিত করে।

১৯১৫-১৯১৬

[সম্পাদনা]৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫ সালে জার্মানি গ্রেট ব্রিটেনের একটি সাবমেরিন অবরোধ ঘোষণা করে এবং জানায় যে যে কোন জাহাজ ইংল্যান্ডে আসছে তা বৈধ লক্ষ্য। ৭ মে, ১৯১৫ সালে জার্মানি লুসিটানিয়া যাত্রীবাহী জাহাজটি ডুবিয়ে দেয়, যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়, কারণ এতে ১০০ জনেরও বেশি মার্কিন নাগরিক নিহত হয়। ৩০ আগস্ট জার্মানি পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই জাহাজ ডুবানো বন্ধ করে।

ফ্রান্সের ফ্রন্টে বিশাল আক্রমণ শুরু হয়, যা অনেক প্রাণহানি ঘটায় কিন্তু খুব কমই অগ্রগতি হয়। ব্রিটেন প্রথমবারের মতো একটি বৃহৎ কনস্ক্রিপ্ট সেনাবাহিনী গঠন করে সম্পূর্ণরূপে ফ্রান্সে সম্পৃক্ত হয়। ১৯১৫ সালে জার্মানি প্রথমবারের মতো ক্লোরিন গ্যাস দিয়ে আক্রমণ করে এবং শীঘ্রই মিত্ররা এর প্রতিক্রিয়া জানায়। ১৯১৬ সালের বেশিরভাগ সময়ে যুদ্ধের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, ভার্দুনের যুদ্ধ, জার্মান আক্রমণ ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে একটি ড্রতে রূপান্তরিত হয় এবং আনুমানিক এক মিলিয়ন হতাহতের ফলাফল হয়। ১ জুলাই থেকে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত সোমের যুদ্ধ, একটি ব্রিটিশ ও ফরাসি আক্রমণ জার্মানদের বিরুদ্ধে, আনুমানিক এক মিলিয়ন হতাহতের ফলাফল হয় কিন্তু কোন পক্ষই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করতে পারেনি।

১৯১৭-১৯১৮: চূড়ান্ত পর্ব

[সম্পাদনা]১ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭ সালে, জার্মানি পুনরায় সীমাহীন সাবমেরিন যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার্মানরা বিশ্বাস করেছিল যে এটি ব্রিটিশদের ছয় মাসের মধ্যে পরাজিত করতে সক্ষম হবে এবং তারা মনে করেছিল যে আমেরিকা এক বছরের মধ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে না। ফলে, তারা আশা করেছিল যে আমেরিকা যুদ্ধের আগে ব্রিটেনকে পরাজিত করা সম্ভব হবে।

এই সময়ের মধ্যে, সমগ্র ইউরোপ জুড়ে একটি সাংস্কৃতিক হতাশা ছড়িয়ে পড়ে, কারণ একটি সম্পূর্ণ প্রজন্মের তরুণরা যুদ্ধের মুখে ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯১৭ সালে ফরাসি বাহিনী প্রায় বিদ্রোহে নামে যখন তাদের একটি আক্রমণে পাঠানো হয় যা তারা জানত যে আশাহীন। জার্মানি, সমুদ্রপথে বাণিজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, জনসংখ্যার মধ্যে ক্ষুধা এবং বঞ্চনা দেখে এবং শ্রমিক ধর্মঘট ও রাজনৈতিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। রাশিয়া পতনের সম্মুখীন হয়, তার বাহিনী পরাজিত হয় এবং রাজা সরিয়ে দেয়া হয় এবং একটি লিবারেল-সোশ্যালিস্ট সরকার স্থাপন করা হয়।

৬ এপ্রিল, ১৯১৭ সালে, যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যুদ্ধে প্রবেশ করে। এটি আংশিকভাবে লুসিটানিয়া ডুবানোর কারণে এবং জিমারম্যান টেলিগ্রামের কারণে হয়, যা মেক্সিকোকে যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করতে প্ররোচিত করার একটি পরিকল্পনা ছিল। ৩১ জুলাই থেকে ১০ নভেম্বর, ১৯১৭ পর্যন্ত, তৃতীয় ইপ্রেসের যুদ্ধ, যা পাসচেন্ডেলে নামেও পরিচিত, ব্রিটিশদের জন্য সামান্য অগ্রগতি অর্জন করেছিল, কিন্তু জার্মান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কোনো বড় বিপর্যয় ঘটেনি। এই সময়ে, ৭ নভেম্বর, লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা পর-জার রাশিয়ান সরকারকে উৎখাত করে।

ফলস্বরূপ, ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে, নতুন রাশিয়ান সরকার, লিয়ন ট্রটস্কি দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়, জার্মানির সাথে একটি অস্ত্রবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে, যা জার্মানির জন্য পূর্ব ফ্রন্টকে সরিয়ে দেয়। ২১ মার্চ, জার্মানি "লুডেনডর্ফ আক্রমণ" নামে পরিচিত একটি আক্রমণ শুরু করে, যা আমেরিকান বাহিনী আগমনের আগে যুদ্ধ জেতার আশায়। তবে চূড়ান্ত জার্মান প্রচেষ্টা আগের চেয়ে ভালো হয়নি; জার্মানরা প্যারিসের কাছাকাছি পৌঁছেছিল, কিন্তু গ্রীষ্মের শেষ নাগাদ তারা মিত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে নিজেদের ক্লান্ত করে তুলেছিল, যার মধ্যে নতুন আমেরিকান বাহিনীও ছিল।

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৮ সালে, মিত্র বাহিনী হিন্ডেনবার্গ লাইনে জার্মান প্রতিরক্ষা ভেদ করে এবং যুদ্ধের শেষ দেখতে শুরু হয়। ৯ নভেম্বর, ১৯১৮ সালে কায়সার উইলহেম দ্বিতীয় সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং ১০ নভেম্বর জার্মান ওয়েইমার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১১ নভেম্বর, ১৯১৮ সালে, সকাল ১১ টায়, যুদ্ধ শেষ হয় যখন জার্মানি এবং মিত্ররা একটি অস্ত্রবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

ইতালিতে যুদ্ধ

[সম্পাদনা]ইতালি ১৮৮২ সাল থেকে জার্মান ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের সাথে ত্রয়ী জোটের অংশ ছিল। তবে, ইতালির নিজস্ব অস্ট্রিয়ার প্রদেশ ট্রেন্টো, ইস্ট্রিয়া এবং ডালমাটিয়ায় আগ্রহ ছিল। রোমের সাথে একটি গোপন ১৯০২ সালের চুক্তি ছিল, যা কার্যকরভাবে তার জোটকে বাতিল করে। শত্রুতার শুরুতে, ইতালি সৈন্য পাঠাতে অস্বীকার করে, যুক্তি দিয়ে যে ত্রয়ী জোটটি প্রতিরক্ষামূলক প্রকৃতির ছিল এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরি ছিল আগ্রাসী। অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সরকার ইতালির নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য আলোচনা শুরু করে, পরিবর্তে ফরাসি উপনিবেশ তিউনিসিয়া প্রস্তাব করে। মিত্ররা একটি পাল্টা প্রস্তাব দেয় যাতে ইতালি দক্ষিণ টিরোল এবং ডালমাটিয়ান উপকূলের এলাকা পাবে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির পরাজয়ের পর। এটি লন্ডনের ১৯১৫ সালের চুক্তির সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছিল; ইতালি ২৬ এপ্রিল চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং ২৩ মে, ১৯১৫ সালে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

সামরিক ফ্রন্ট

[সম্পাদনা]সামরিকভাবে, ইতালিরা সংখ্যায় অগ্রসর ছিল। তবে এই সুবিধা হারিয়ে যায় শুধুমাত্র যুদ্ধের কঠিন ভূখণ্ডের কারণে নয়, বরং ব্যবহৃত কৌশল ও কৌশলগুলোর কারণেও। ফিল্ড মার্শাল লুইগি কাদোরনা, যিনি সম্মুখ আক্রমণের প্রবক্তা ছিলেন, স্লোভেনিয়ার প্লাটোতে প্রবেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, লুবিয়ানা দখল করে ভিয়েনাকে হুমকি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। এটি একটি নেপোলিয়নিক পরিকল্পনা ছিল, যা কাঁটাতারের বেড়া, মেশিনগান এবং পরোক্ষ কামানের গোলাগুলির যুগে এবং পাহাড়ি ভূখণ্ডের সাথে বাস্তবসম্মত সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

ত্রেন্টিনো এবং আইসোনজো ফ্রন্ট

[সম্পাদনা]ত্রেন্টিনো ফ্রন্টে, অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ানরা পাহাড়ি ভূখণ্ডের সুবিধা নিয়েছিল, যা প্রতিরক্ষার পক্ষে সহায়ক ছিল। প্রাথমিক কৌশলগত পশ্চাদপসারণের পর, ফ্রন্টটি প্রায় অপরিবর্তিত ছিল, যেখানে অস্ট্রিয়ান কাইজারশ্যুটজেন এবং স্ট্যান্ডশ্যুটজেন ইতালীয় আলপিনিদের সাথে তীব্র হাতাহাতি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে পুরো গ্রীষ্মকাল জুড়ে। ১৯১৬ সালের বসন্তে, অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ানরা এশিয়াগোতে ভেরোনা এবং পাডুয়ার দিকে পাল্টা আক্রমণ করেছিল, কিন্তু তেমন অগ্রগতি করতে পারেনি।

১৯১৫ সাল থেকে কাদোরনার নেতৃত্বে ইতালিরা আইসোনজো ফ্রন্টে, ট্রিয়েস্টের উত্তর-পূর্বে আইসোনজো নদীর বরাবর এগারোটি আক্রমণ চালায়। সব এগারোটি আক্রমণ অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ানরা প্রতিহত করে, যারা উচ্চতর জমি দখল করেছিল। ১৯১৬ সালের গ্রীষ্মে, ইতালিরা গোরিজিয়া শহর দখল করে। এই সামান্য বিজয়ের পর, ফ্রন্টটি এক বছরেরও বেশি সময় ধরে স্থির ছিল, যদিও ইতালীয়রা অনেক আক্রমণ চালিয়েছিল। ১৯১৭ সালের শরতে, পূর্ব ফ্রন্টের পরিস্থিতির উন্নতির কারণে, অস্ট্রিয়ানরা বিপুল সংখ্যক পুনর্বহাল পেয়েছিল, যার মধ্যে জার্মান স্টর্মট্রুপার এবং এলিট আলপেনকর্স অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেন্দ্রীয় শক্তিগুলো ২৬ অক্টোবর ১৯১৭ তারিখে একটি ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালায়, যার নেতৃত্বে ছিল জার্মানরা। তারা ক্যাপোরেটোতে বিজয় অর্জন করে। ইতালীয় সেনাবাহিনী পরাজিত হয় এবং পুনর্গঠনের জন্য ১০০ কিমি (৬০ মাইল) এরও বেশি পিছিয়ে যায়, পিয়াভ নদীতে ফ্রন্ট স্থিতিশীল হয়। ক্যাপোরেটোর যুদ্ধে ইতালীয় সেনাবাহিনী প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ায়, ইতালীয় সরকার ১৮ বছর বয়সী সমস্ত পুরুষদের সেনাবাহিনীতে ডাকে, যাদেরকে "৯৯ ছেলে" বলা হয়। ১৯১৮ সালে, অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ানরা এশিয়াগো প্ল্যাটোর বিভিন্ন যুদ্ধে অগ্রগতি করতে ব্যর্থ হয়, অবশেষে অক্টোবরের ভিট্টোরিও ভেনেটোর যুদ্ধে পরাজিত হয়। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ১৯১৮ সালের নভেম্বরের শুরুতে আত্মসমর্পণ করে।

সমুদ্রযুদ্ধ

[সম্পাদনা]যুদ্ধের শুরুতে, জার্মান সাম্রাজ্যের ক্রুজারগুলি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, যা পরে মিত্রবাহিনীর বাণিজ্যিক জাহাজ আক্রমণে ব্যবহৃত হয়। ব্রিটিশ রয়্যাল নেভি সেগুলো পদ্ধতিগতভাবে খুঁজে বের করে ধ্বংস করে, যদিও কিছু ক্ষেত্রে মিত্রবাহিনীর বাণিজ্যিক জাহাজ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ, পূর্ব-এশিয়া স্কোয়াড্রনের অংশ এসএমএস এমডেন, ১৫টি বাণিজ্যিক জাহাজ দখল বা ধ্বংস করে এবং একটি রাশিয়ান ক্রুজার ও একটি ফরাসি ডেস্ট্রয়ার ডুবিয়ে দেয়। তবে, পূর্ব এশিয়া স্কোয়াড্রনের বেশিরভাগ জাহাজ জার্মানিতে ফেরার পথে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে পড়ে। এসএমএস ড্রেসডেনসহ জার্মান বহর দুটি ব্রিটিশ সাঁজোয়া ক্রুজার ডুবিয়ে দেয় করোনেল যুদ্ধে, কিন্তু ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধে ১৯১৪ সালের ডিসেম্বরে প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়, ড্রেসডেন ও কয়েকটি সাহায্যকারী জাহাজ ছাড়া। মাস আ টিয়েরা যুদ্ধে সেগুলিও ধ্বংস বা অন্তর্ভুক্ত হয়।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই, ব্রিটেন জার্মানির একটি সামুদ্রিক অবরোধ শুরু করে। কৌশলটি কার্যকর প্রমাণিত হয়, গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও বেসামরিক সরবরাহ কেটে দেয়। ব্রিটেন আন্তর্জাতিক জলসীমায় খনি স্থাপন করে, যা এমনকি নিরপেক্ষ জাহাজগুলোর জন্যও বিপজ্জনক ছিল। যেহেতু এই কৌশলের জন্য সীমিত প্রতিক্রিয়া ছিল, জার্মানি তাদের সীমাহীন সাবমেরিন যুদ্ধের জন্য অনুরূপ প্রতিক্রিয়া আশা করেছিল।

১৯১৬ সালের জাটল্যান্ড যুদ্ধ (জার্মান: স্কাগেরাকশ্লাখ্ট) ছিল যুদ্ধের সবচেয়ে বড় নৌযুদ্ধ এবং যুদ্ধের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধজাহাজ সংঘর্ষ। এটি ৩১ মে-১ জুন ১৯১৬ তারিখে উত্তর সাগরে জাটল্যান্ডের বাইরে সংঘটিত হয়। ভাইস অ্যাডমিরাল রেইনহার্ড শিয়ারের অধীনে কাইজারলিশে মেরিনের হাই সিজ ফ্লিট রয়্যাল নেভির গ্র্যান্ড ফ্লিটের সাথে মুখোমুখি হয়, যা অ্যাডমিরাল স্যার জন জেলিকোর নেতৃত্বে ছিল। যুদ্ধটি একটি অচলাবস্থায় শেষ হয়, কারণ বড় ব্রিটিশ বহরের দ্বারা পিছু হটতে বাধ্য হয়ে জার্মানরা পালাতে সক্ষম হয় এবং ব্রিটিশ বহরে বেশি ক্ষতি করে। কৌশলগতভাবে, তবে, ব্রিটিশরা সমুদ্রের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে এবং যুদ্ধের পুরো সময় জার্মান পৃষ্ঠভাগের বহর বন্দরে সীমাবদ্ধ থাকে।

জার্মান ইউ-বোটগুলি উত্তর আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে সরবরাহ লাইন কেটে ফেলার চেষ্টা করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবাদ জানালে, জার্মানি তাদের নিয়ম পরিবর্তন করে। ১৯১৫ সালে যাত্রী জাহাজ আরএমএস লুসিটানিয়াকে ডুবিয়ে দেওয়ার পর, জার্মানি প্রতিশ্রুতি দেয় যাত্রীবাহী জাহাজগুলিকে লক্ষ্য করবে না, যখন ব্রিটেন তাদের বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে অস্ত্রসজ্জিত করে। ১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে, জার্মানি সীমাহীন সাবমেরিন যুদ্ধনীতি গ্রহণ করে, এই উপলব্ধি থেকে যে, আমেরিকানরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে যোগ দেবে। জার্মানি মিত্রবাহিনীর সামুদ্রিক পথগুলো শ্বাসরোধ করার চেষ্টা করে, যাতে আমেরিকা বড় সেনাবাহিনী পাঠানোর আগে।

১৯১৭ সালে ইউ-বোট হুমকি কমে যায়, যখন বাণিজ্যিক জাহাজগুলি ডেস্ট্রয়ার দ্বারা রক্ষা করা কনভয়গুলোতে প্রবেশ করে। এই কৌশলটি ইউ-বোটগুলির জন্য লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন করে তোলে, যার ফলে ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। হাইড্রোফোন এবং ডেপথ চার্জের প্রবর্তনের পর, ডেস্ট্রয়ারগুলি একটি ডুবন্ত সাবমেরিনকে আক্রমণ করতে পারে। কনভয় সিস্টেমটি সরবরাহের প্রবাহকে ধীর করে দেয়, কারণ জাহাজগুলি একত্রিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এই বিলম্বের সমাধান ছিল নতুন মালবাহী জাহাজ তৈরির একটি বিশাল কর্মসূচি। সেনা পরিবহন জাহাজগুলি সাবমেরিনগুলির চেয়ে দ্রুত ছিল এবং তারা কনভয়ে উত্তর আটলান্টিকে ভ্রমণ করত না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রথমবারের মতো বিমানবাহী রণতরী যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এইচএমএস ফিউরিয়াস ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে টনডারনে জেপেলিন হ্যাঙ্গারগুলিতে সফলভাবে হামলা চালাতে সোয়াপিথ ক্যামেল উড়িয়ে দেয়, পাশাপাশি সাব

মেরিন বিরোধী টহলের জন্য ব্লিম্প ব্যবহার করা হয়েছিল।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

[সম্পাদনা]নতুন সামরিক কৌশল ও প্রযুক্তি

[সম্পাদনা]প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রথমবারের মতো "টোটাল ওয়ার" ধারণার প্রবর্তন করে - অর্থাৎ, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোতে সম্পূর্ণ সমাজের সম্পূর্ণরূপে সম্পৃক্ততা ঘটে। এছাড়াও, এটি যুদ্ধকে "আকর্ষণীয় পেশা" হিসেবে সমাপ্ত করে, যখন যুদ্ধ শিল্পজাত জাতিগুলোর দ্বারা পরিচালিত হয় এবং অস্ত্রের ব্যাপক উৎপাদন ও বিশাল সেনাবাহিনী দ্বারা যুদ্ধ পরিচালিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নতুন প্রযুক্তি ও কৌশল প্রবর্তন করে। যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব বিশ্বকে কয়লার যুগ থেকে একটি পেট্রোলিয়ামের যুগে নিয়ে আসে, যা অনেক নতুন যুদ্ধযন্ত্র এবং স্থল ও সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয়। এই নতুন শিল্পের সবচেয়ে মারাত্মক পণ্য ছিল রাসায়নিক যুদ্ধ, যার ফলে অসংখ্য যোদ্ধা গ্যাস আক্রমণে কষ্ট পায় এবং মারা যায়। সাবমেরিনও কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়, যার ফলে ডেপথ চার্জ এবং সোনার আবিষ্কার হয়। রুদ্রিম ট্যাঙ্ক এবং যান্ত্রিক যুদ্ধও যুদ্ধের শেষের দিকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে। অবশেষে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মেশিনগান প্রথমবারের মতো ভয়াবহ প্রভাব ফেলেছিল। এই সমস্ত কৌশলগুলো ট্রেঞ্চ যুদ্ধে অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছিল, যেখানে উভয় পক্ষ গভীর ট্রেঞ্চ খনন করে এবং একে অপরের দিকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে, সাধারণত কম বা কোনো সাফল্য ছাড়াই।

সমাজ ও সংস্কৃতি

[সম্পাদনা]রাশিয়ান বিপ্লব

[সম্পাদনা]রাশিয়ান বিপ্লব ইউরোপে প্রথমবারের মতো কমিউনিজমের প্রাদুর্ভাব ঘটায়। তবে, জনপ্রিয় বিশ্বাসের বিপরীতে, ১৯১৭ সালে দুটি নির্দিষ্ট এবং অনন্য বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল - একটি সত্যিকারের মার্কসবাদী বিপ্লব এবং অপরটি লেনিনের নেতৃত্বে, যা প্রকৃতপক্ষে একটি মার্কসবাদী বিপ্লব ছিল না।

১৯১৭ সালের মার্চ বিপ্লব

[সম্পাদনা]কৃষকরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতির কারণে, প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের অভাব এবং জারের ডুমার বরখাস্তের কারণে, আলেকজান্দ্রার উপর রাসপুটিনের প্রভাব, ক্ষুধা, খাদ্য সংকট এবং শিল্পকর্মের অবস্থার কারণে অসন্তুষ্ট ছিল। ফলস্বরূপ, ৮ মার্চ ১৯১৭ তারিখে সেন্ট পিটার্সবার্গে খাদ্য দাঙ্গা শুরু হয়; তবে, সৈন্যরা দাঙ্গাকারীদের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। তখন দুটি শক্তি বিপ্লবের নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিযোগিতা করছিল। ডুমার নির্বাহী কমিটির সদস্যরা একটি মধ্যপন্থী সাংবিধানিক সরকারের আহ্বান জানায়, যখন শ্রমিক কাউন্সিলের সদস্যরা বিপ্লব ও শিল্প সংস্কারের জন্য চাপ দেয়।

১৫ মার্চ ১৯১৭ তারিখে, জার রাশিয়ায় ফেরার চেষ্টা করেন, কিন্তু সৈন্যদের দ্বারা থামানো হয় এবং তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।

মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত, আলেকজান্ডার কেরেনস্কি, একজন সমাজতন্ত্রী, এবং প্রিন্স লভের নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী সরকার পরিচালিত হয়। তবে, এই সরকারটি ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল কারণ এটি ভূমি বিতরণে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায় এবং খাদ্য সংকট সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। জেনারেল কর্নিলভ একটি অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেন, কিন্তু কেরেনস্কি সোভিয়েত ও বলশেভিকদের ব্যবহার করে অভ্যুত্থান দমন করেন। তবে, এই পদক্ষেপটি কেরেনস্কির দুর্বলতা প্রদর্শন করে।

মার্চ বিপ্লব প্রথমবারের মতো কার্ল মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী করা শ্রেণি সংগ্রাম ঘটায়। সুতরাং, মার্চ বিপ্লব একটি সত্যিকারের মার্কসবাদী বিপ্লব ছিল যা মার্কসের "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" তে বর্ণিত তত্ত্বগুলির উপর ভিত্তি করে ছিল।

১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লব

[সম্পাদনা]ভ্লাদিমির লেনিন উপলব্ধি করেন যে বিপ্লব দখলের সময় এসেছে। তিনি "এপ্রিল থিসিস" রচনা করেন, যেখানে তিনি কেন্দ্রীয় শক্তির সাথে শান্তির প্রতিশ্রুতি দেন, ভূমির পুনর্বন্টন, কারখানাগুলির মালিকদের কাছে হস্তান্তর এবং সোভিয়েতদের রাশিয়ার সর্বোচ্চ ক্ষমতা হিসাবে স্বীকৃতি দেন। এই অর্থে, নভেম্বর বিপ্লবটি লেনিনের নেতৃত্বে ছিল এবং তাই এটি একটি প্রকৃত মার্কসবাদী বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না।

মার্চ ১৯১৮ সালে লেনিন "প্রলেতারিয়াতের একনায়কত্ব" প্রতিষ্ঠা করেন, "কমিউনিস্ট পার্টি" নাম গ্রহণ করেন এবং ব্রেস্ট-লিতোভস্ক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, যা রাশিয়াকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে প্রত্যাহার করে।

রাশিয়ায় ১৯১৮ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে, যেখানে রেড (ট্রটস্কির নেতৃত্বে বলশেভিক) এবং হোয়াইট (যাতে জারপন্থী, উদারপন্থী, বুর্জোয়া, মেনশেভিক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স অন্তর্ভুক্ত) পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

বিজয়ী বলশেভিকরা তাদের বিরোধীদের নির্মূল করার জন্য চেকা, এনকেভিডি এবং কেজিবির মতো গোপন পুলিশ গোষ্ঠীগুলো ব্যবহার করে। লেনিন মার্কসবাদ বজায় রাখার চেষ্টা করেন, মার্কসের সম্পত্তিহীন, শ্রেণিহীন ইউটোপিয়ার রাষ্ট্র অর্জনের আশায়। তবে, কমিউনিজমের সাধনা সাধারণত ব্যর্থ হয় এবং অর্থনীতি অবনতির দিকে যায়। সুতরাং, লেনিন ১৯২১ সালের মার্চ মাসে নতুন অর্থনৈতিক নীতি (এনইপি) প্রবর্তন করেন, যা অনেক দিক থেকে কমিউনিজমকে পুঁজিবাদের লাভের জন্য সমঝোতা করে।

আধুনিক শিল্পকলা

[সম্পাদনা]১৯০০-এর দশকে নতুন আধুনিক শিল্প আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ফভিজম একটি ধরণের আধুনিক শিল্প যা বন্য, চরম রঙ, বিমূর্ততা, সরলীকৃত লাইন, সতেজতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততাকে গুরুত্ব দেয়। কিউবিজম আধুনিক শিল্পের আরেকটি রূপ, যা প্লেন এবং কোণগুলির সাথে বিষয়গুলির জ্যামিতিক চিত্রায়ন ব্যবহার করে। আধুনিক শিল্প আন্দোলন উত্থিত হয় কারণ, ফটোগ্রাফির আগমনের সাথে সাথে, শিল্প বিষয়গুলিকে আর বাস্তবিকভাবে উপস্থাপন করতে হয়নি।

সম্ভবত সবচেয়ে বিখ্যাত আধুনিক শিল্পী হলেন পাবলো পিকাসো, একজন স্প্যানিশ চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর।